Operative Verfahren

Operative Maßnahmen sollten in der Regel erst bei Keimfreiheit und erfolgreich behandelter bzw. stabiler Grunderkrankung erwogen werden. Außerdem sehen wir als Voraussetzung die konsequente konservative Behandlung über zunächst mindestens sechs Monate.

Eine Teilmaßnahme bei der Lymphödemchirurgie ist die Beseitigung von einengenden Narben bzw. die Narbenlösung. Bei den modernen chirurgischen Maßnahmen in der Lymphödemtherapie ist grob zwischen zwei Ansätzen zu unterscheiden. Es gibt Verfahren zur direkten Gewebereduktion (resezierende Verfahren bzw. Lympholiposuktion) und es gibt mikrochirurgische Methoden mit dem Ziel der Verbesserung bzw. Wiederherstellung des Lymphtransports. Zu den Letzteren zählen die autologe Lymphbahntransplantation bzw. Lymphbahntransposition und die autologe (vaskularisierte) Lymphknotentransplantation. Hier werden entweder körpereigene Lymphbahnen (i.d.R. vom gesunden eigenen Oberschenkel) oder Lymphknoten-Fettgewebe-Pakete (z.B. aus der seitlichen Halsregion, der Achselhöhle oder der seitlichen Leistenregion) in die vom Lymphödem betroffene Region frei transplantiert oder verlagert. Teilweise können auch extraanatomische Bypässe zwischen gestauten Lymphbahnen und örtlichen Venen angelegt werden (sog. lymphovenöse Anastomosen).

Diese aufwendigen Prozeduren erfordern operative und anatomische Erfahrung, sehr feines mikrochirurgisches Instrumentarium und ein geeignetes Operationsmikroskop.

Hochspezialisierte lymphchirurgische Eingriffe erfordern ein High-End-Operationsmikroskop

Lymphbahntransplantation bzw. Lymphbahntransposition

Die freie Verpflanzung (Lymphbahntransplantation) bzw. gestielte Verlagerung (Lymphbahntransposition) von Lymphbahnen werden mit dem Ziel der anatomischen Rekonstruktion des Lymphtransports vorgenommen. Hierfür müssen körpereigene Lymphbahnen in ausreichender Länge zur Verfügung stehen.

Routine ist hier die Entnahme solcher Lymphkollektoren aus der Innenseite eines gesunden Oberschenkels. Für die Entnahme solcher Kollektoren von bis zu 30cm Länge ist ein längerer Hautschnitt notwendig. Diese Lymphbahnen können dann entweder komplett abgesetzt und transplantiert werden (z.B. zur Behandlung eines Armlymphödems) oder nur ihr peripheres Ende wird abgesetzt und in das Zielgebiet verlagert - hiermit können Lymphödemregionen wie z.B. das gegenseitige Bein, das Genitale oder eine Lymphozele oder Lymphfistel erreicht werden.

Das verlagerte Lymphgefäß fungiert jeweils wie ein Bypass zur Umleitung der Lymphflüssigkeit. Die Lymphbahnen werden dabei unter der Haut ohne längeren Hautschnitt eingezogen. Lediglich an den Enden der Transplantate sind kurze Hautschnitte für die mikrochirurgische Anlage der Lymphbahnverbindungen nötig. Das Lymphbahntransplantat kann entweder an ortsständige Lymphbahnen (lympho-lymphatische Anastomose) oder Lymphknoten (lympho-lymphonoduläre Anastomose) angeschlossen werden.

(freie autologe vaskularisierte) Lymphknotentransplantation

Bei der Lymphknotentransplantation werden körpereigene Lymphknoten in die von Lymphödem betroffene Region verpflanzt. Entnommen werden die Lymphknoten aus Regionen, die für Lymphtransportstörung unproblematisch sind. Hierzu zählen z.B. die seitliche Halsregion, die Achselhöhle oder die seitliche Leiste. Die Lymphknoten werden dabei schonend im Verbund mit dem sie umgebenden Bindegewebe und Blutgefäßnetz (also vaskularisiert) präpariert.

Die Blutgefäße werden dann im Empfängergebiet an ortsständige Blutgefäße unter dem OP-Mikroskop angeschlossen. Das in dem verpflanzten Gewebepaket enthaltene Lymphgewebe kann dann Lymphbahnabschnitte ausbilden und über die eingebrachten Lymphknoten besteht eine Verbindung zwischen Blut- und Lymphsystem. Bei der vaskularisierten Lymphknotentransplantation wird also ein Hautschnitt an der Entnahmestelle und ein Hautschnitt an der Empfängerstelle angelegt.

Lymphsystemtransfer (LYST)

Beim sog. Lymphsystemtransfer wird ein Lymphknotenpaket (vgl. Lymphknotentransplantation) mit anatomisch daran anhängenden Lymphbahnen aus einer Spenderregion entnommen und in die vom Lymphödem betroffene Extremität implantiert. Diese Variante stellt somit gewissermaßen eine Kombination aus Lymphknotentransplantion (z.B. VLNT) und Lymphgefäßtransplantation dar.

Lymphovenöse Anastomosen

Der Lymphtransport erfolgt über immer großkalibrigere Lymphbahnen. Im oberen Brustraum wird die Lymphe schließlich im sogenannten Venenwinkel in die großen Venen geleitet. In einer von einer Lymphtransportstörung betroffenen Extremität können mikrochirurgisch solche Verbindungen zwischen feinen Lymphbahnen und ortsständigen Venen angelegt werden, sog. lymphovenöse Anastomosen. Aufgrund der kleinen Kaliber werden meist mehrere solcher Anastomosen angelegt, d.h. es sind ein paar sehr kurze Hautschnitte nötig.

Lympholiposuktion bzw. Lipolymphosuktion

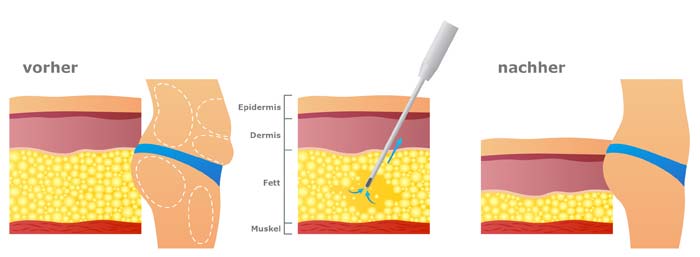

Durch die verschiedenen operativen Maßnahmen können der Wassergehalt im Bein und damit die ödematöse Schwellung sowie die Entzündungsgefahr des umliegenden Hautgewebes positiv beeinflusst werden. Das bereits vermehrte bindegewebige Material kann jedoch nicht direkt reduziert werden. Hierfür kommen resezierende Verfahren zum Einsatz. Hierunter fällt die moderne minimalinvasive Lympholiposuktion, eine besondere Variante der Fettabsaugung/Liposuktion.

Bei dieser technischen Variante kommen spezielle Kanülen zum Einsatz. Auch besteht ein Unterschied im Ausmaß der Gewebereduktion, der Führungsweise der Kanülen und der Nachbehandlung. Hier verwendete Kanülen haben unterschiedliche Durchmesser und sind mit seitlichen Öffnungen versehen. Die Kanülen werden über ein paar nur wenige Millimeter lange Hautschnitte ins Unterhautgewebe eingeführt. Mittels einer Unterdruckpumpe entsteht ein Sog, der das Gewebe in einzelne Teile zerlegt und absaugt. Zur Unterstützung stehen vibrations-, ultraschall- oder wasserstrahlgestützte Absauggeräte zur Verfügung.

Ab einem gewissen Stadium kann die Reduktion der Fettschicht durch eine Fettabsaugung als medizinisch notwendig erachtet werden